- 目次

-

- 1.お薬の4大目的

- 2.お薬のカタチ

- 外用薬

- 内用薬

- 注射剤

- 3.錠剤の特徴

- 4.粉薬(散剤)の特徴

- 5.お子様やご年配の方へ

- 6.お薬が効くメカニズム

- 7.お薬の効果と副作用

お薬の4大目的

お薬のカタチ

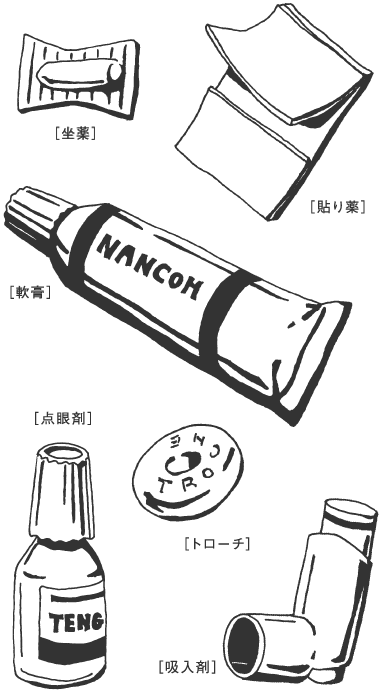

病気や症状によって、薬に対するニーズが異なります。そこで治療方法の選択肢を広げるために、様々なケースに対応できるよう、色々なカタチの薬が作られています。

お薬の色々なカタチ

身体の内側から効かせたい場合に飲み薬、患部に直接効かせたい場合に軟膏・目薬など、様々なカタチで薬が使い分けられます。

2種類の貼り薬

全身に効かせる貼り薬と、体の一部に効かせる貼り薬があります。使用開始や中止が簡単で、比較的効果が長持ちします。

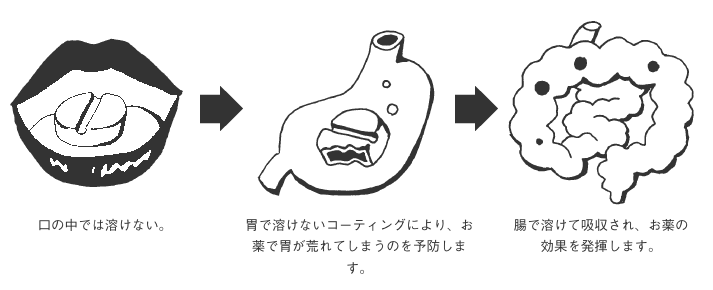

錠剤などのコーティング

薬の効果を長時間持続させ、服用回数を減らすことができる工夫されたお薬があります。

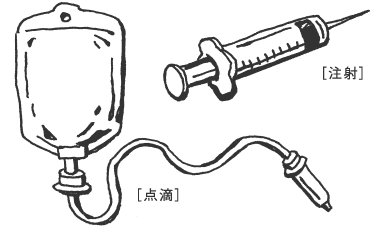

注射薬を用いる理由

注射薬は、速やかに効果を発揮したい・薬を飲むことが難しい(嘔吐・意識不明など)・飲むと消化され効果を発揮しない場合などに用います。

外用薬

目・鼻・口などの粘膜や皮膚に直接使用するお薬

内用薬

口から飲んで、体の中に入れるお薬

注射剤

注射針を用いて血管、筋肉内、皮下などへ直接入れるお薬

錠剤の特徴

◎飲みやすく、取り扱いや持ち歩きがしやすい

◎比較的長期保管が可能

◎用量がわかりやすい

◎苦い味を隠すコーティングが施されていたり、段階的に溶けるなどの工夫がしてある

〈 例えば ⇓〉

粉薬(散剤)の特徴

◎一般的に、錠剤・カプセル剤に比べて早く体内へ吸収される

◎細かな量の加減ができるので、体重や年齢に合わせた分量の調製が容易

◎2種類以上の散剤を混ぜ合わせて調剤が可能

〈 その他、こんな種類もあります 〉

【顆粒剤】

粉剤よりも粒が大きく、コーティングして苦みやにおいを押さえたりして飲みやすくしているものも多い。逆に粒が大きいため、歯にはさまってしまうこともあるのでご注意ください。

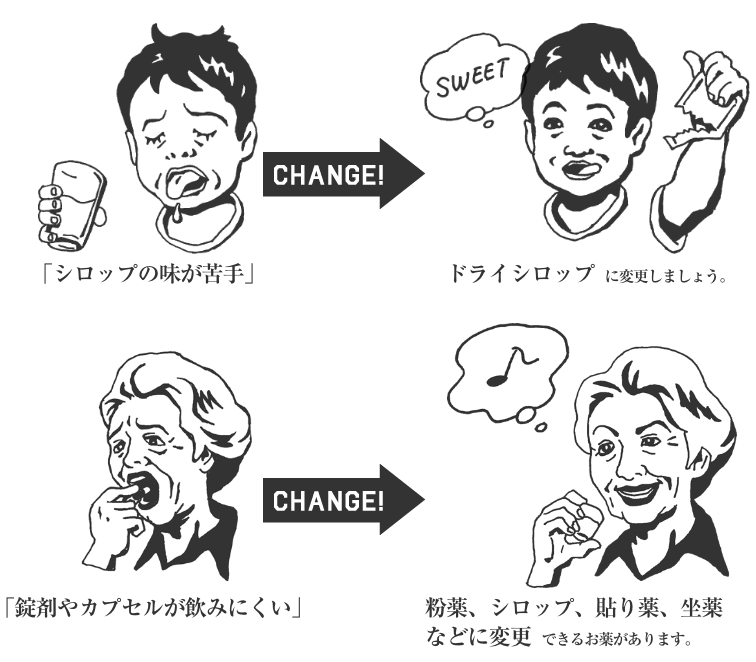

【ドライシロップ】

そのままでも、水に溶かしてでも飲むことができて、お子様向けによく利用される、甘みをつけた散剤または顆粒剤。他の液剤と一緒に溶かして調剤する場合もあります。

お子様やご年配の方へ

お子様やご年輩の方は、服用が難しい種類や形のお薬があります。そんなときは、同じ成分で違うカタチのお薬に変更が可能な場合がありますので、薬剤師に相談してください。

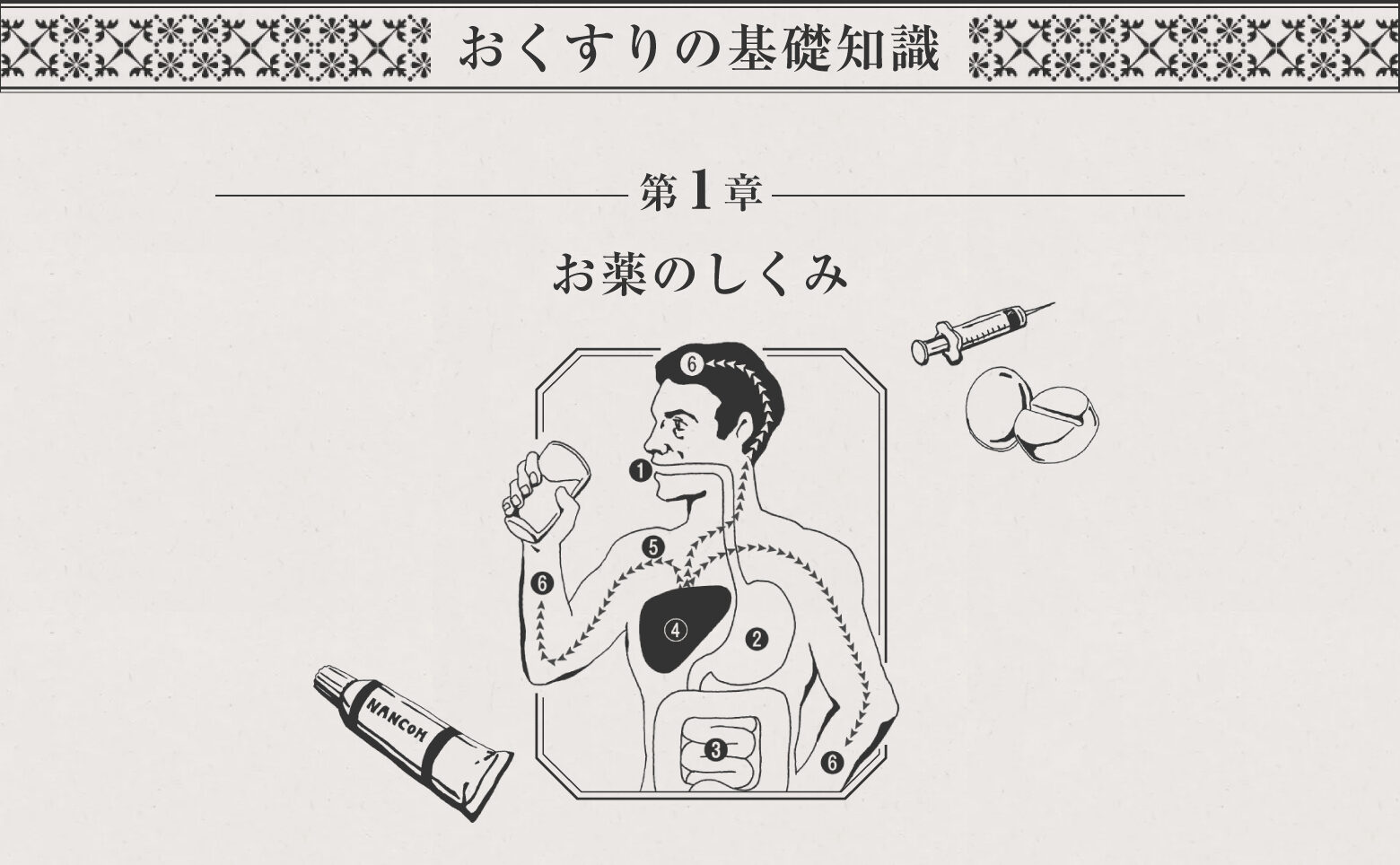

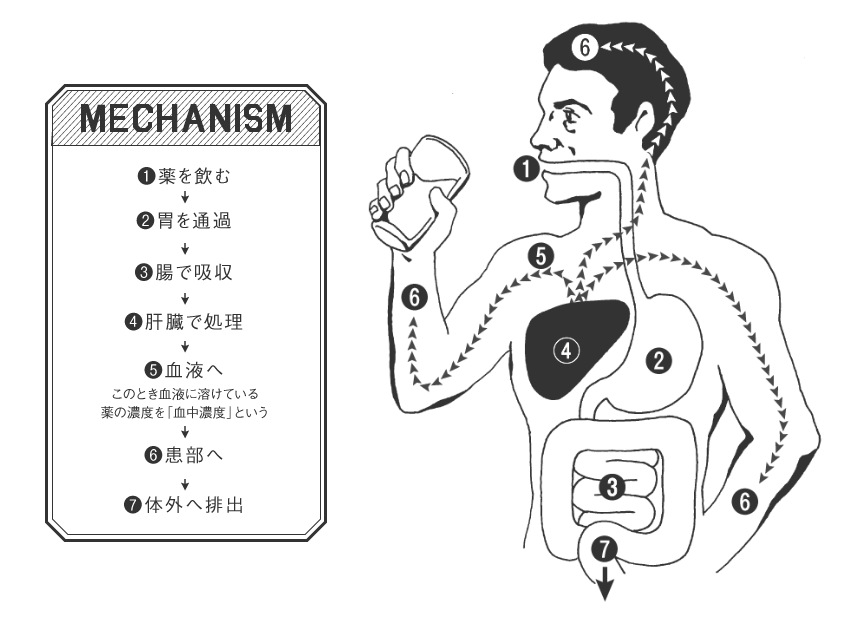

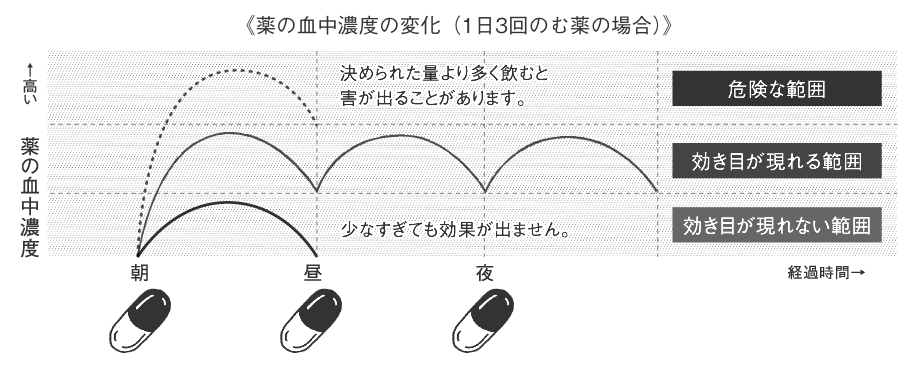

お薬が効くメカニズム

お薬を体に効くようにするには、ちょうどよい血中濃度(血液に溶けている薬の濃度)にする必要があります。薬の用法(食前、食後などの服用タイミング)用量(1回あたりの服用量)は、薬の有効性を最大限に高め、副作用のリスクを最小限にするように配慮されています。患者さまの病気やケガの状態、年齢や体重、飲み合わせているお薬などを考慮して、用法用量が決められています。

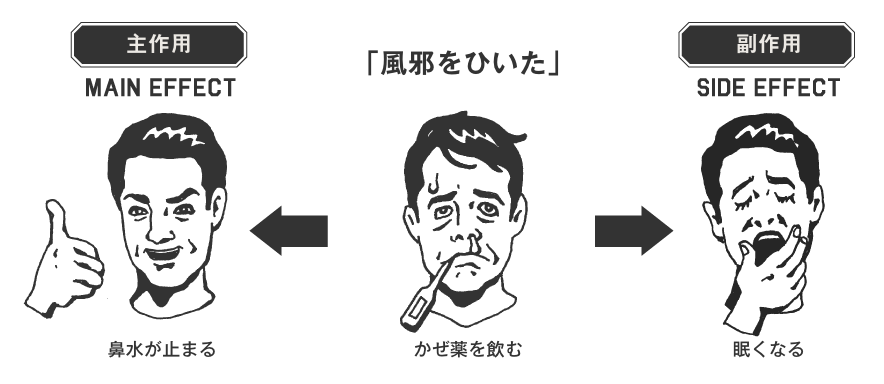

お薬の効果と副作用

例えば、ある人がかぜ薬を服用したとします。服用したのは、熱を下げたり鼻水を止めたりするためです。これを主作用と言います。一方で、服用したことで眠くなることがあります。本来の目的以外の働き、それが副作用です。かぜ薬で眠くなった体験をしている方は多いはずです。

副作用の症状の例

| □ 体がかゆくなる | □ 眠くなる | □ 動悸がする | □ めまいがする |

| □ 体にブツブツができる | □ のどが渇く | □ お腹が痛くなる | □ 下痢をする |

おかしいな?と思ったら、できるだけ早く医師、薬剤師にご相談ください。

服用しているお薬を変えたり、お薬の服用を中止するなどの対応をする場合があります。副作用も早期発見を心がけていれば、重篤化を防ぐことにつながります。