2025.10.20

2025年10月号

アイセイ薬局では、当社グループの最新ニュースを紹介する『AISEI百景』を発行しております。Vol.23(2025年10月号)では在宅医療の現場での多職種連携について、訪問看護師、ケアマネジャー、薬剤師による座談会をお届けします。そのほか、食・栄養のプロが皆さまの健康をサポートする「認定栄養ケア・ステーション」の取り組み、『ヘルス・グラフィックマガジン』最新号をご紹介しています。

「どの街にも私たちがいます」

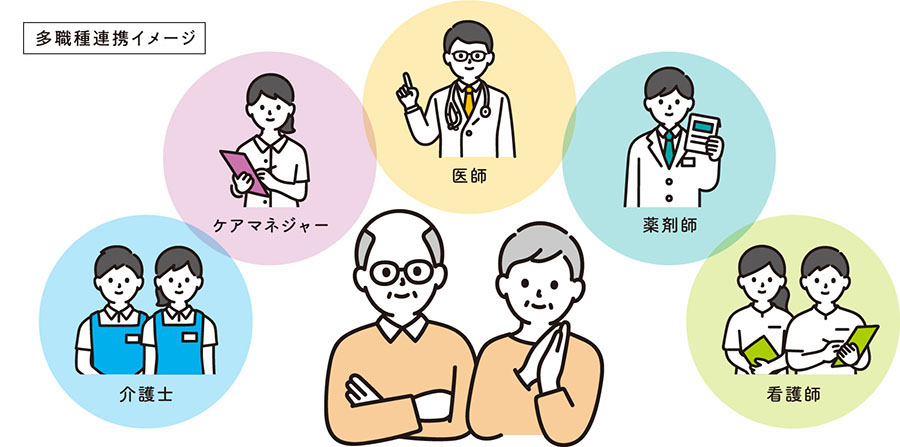

介護と医療、垣根を超えたワンチーム

多職種連携が支える最前線

在宅医療の現場では、医師・看護師・ケアマネジャー・薬剤師など多職種が連携し、専門性を活かして患者さま・ご利用者さま一人ひとりを支えています。より安心で質の高い医療を実現するために、今回は訪問看護師、ケアマネジャー、薬剤師による座談会を行いました。

山本:在宅対応のスタート時に、患者さまの生活環境などを看護師やケアマネジャーから事前に情報共有いただけることで、訪問開始前から準備ができ、スムーズな対応につながっています。現場で困ったことがあったときにはまず、看護師に相談させていただくことも多いです。

野山:「よくわからない薬は飲まない」という方がいて薬剤師に相談したところ、薬の成分などを詳しく説明してくれて、何回か足を運んでいるうちにご利用者さまもだんだん相談してくださるようになって、そこから薬も飲んでくれるようになったということがありました。信頼関係と薬剤の知識がご利用者さまの服薬、健康につながり、連携って大事だなと思いました。

谷口:看護師としても、薬剤師と連携する機会は多いです。薬がかなり多くて、飲み込むのにも苦労されているご利用者さまについて、薬剤師に減薬の可能性などを整理してもらってから医師にお話しすると、「チーム」からの提言ということで医師にも受け入れられやすく、非常に助かっています。また、錠剤が飲み込みづらいということで、薬剤師に相談して粉砕にしていただいたり、逆に粉だと苦味を強く感じてしまう方の場合、他の方法、剤形がないか相談することもよくあります。

畑田:患者さまの薬に関する不安や、飲みづらいなどのストレスを少しでも軽減し、医療を提供することが私たち薬剤師の役目だと考えています。

山本:薬によっては粉砕・分割ができないものもあります。ただ、患者さまが薬をどう使っているかご自宅にいかないとわからない部分もあって…。実際、訪問した際にご自身で薬を粉砕している場面に遭遇することもあるのですが、ただ飲めていればいいのではなく、安全に、効果が出るように飲んでいただくことが大切です。誤嚥のリスクなども生活状況がわからないと気付けないことがあるので、連携もとても重要だと考えています。

失敗事例では、鉄剤を飲み始めたことを皆さんに伝えられていなかったので、「便が黒くなってしまって大変」と訪問介護員を驚かせてしまったことがあります。皆さん、患者さま・ご利用者さまのために小さな変化でも見逃さないようにしているので、小さなことでも情報共有して連携することが大切だと改めて感じました。

※医療・介護の現場で、患者さま・ご利用者さま情報やケア内容等をリアルタイムに共有・連携できるコミュニケーションツール

野山:ご利用者さまの状態、たとえば褥瘡や、薬の影響による便のゆるさなども、画像やデータで共有することで、薬局や看護師とスムーズな連携ができることが大きいです。

谷口:野山さんがおっしゃったように、画像の共有が簡単で、ご利用者さまの状態を即座に伝えられるのが強みだと思います。携帯電話などですぐに確認できるので、訪問介護員から連絡をいただいて薬剤師と相談して調整するときなどにも活用しています。

山本:緊急性や内容によって、電話・紙・ICTツールを使い分けています。緊急性が高いものは電話、次の診察や訪問までに見ていただければいいものは紙。緊急ではないけれど早めに確認してほしい情報はICTツールで共有しています。ICTツールを使ってみると、もともと医師に伝えたかった情報が、ケアマネジャー、看護師、他の職種に対しても有効な情報だということを実感しました。薬剤師としても、看護師から医師宛ての情報を見られると処方の意図を理解しやすくなり、より適切な対応につながります。全体に共有されるので、各々必要な情報の解釈ができるのがツールの強みですが、お互い積極的にコミュニケーションを取るという前提があってこそ連携が上手くいくと感じています。

多職種連携からつながる安心へ

谷口:薬が変更になったときに、ICTツールなどでよく連携していたチームだったので、訪問介護員、薬剤師、私たちが「この薬こう変わったね」と話していたら、ご利用者さまから「私がよくわかってないのに、あなたたちよく知ってるね」と言われ、ケアマネジャーが「チームで支えているから、チームの皆知っているんだよ」とおっしゃって…。ご利用者さまからも「なんか頼もしいな」と言っていただけたことがあります。しっかり連携して支えていると、ご利用者さまにもちゃんと伝わるんだなと実感しました。

野山:階段で転倒されたご利用者さまを見つけ救急車を要請した際、ご本人は認知症で症状・痛みを説明することができない状況でした。薬剤師から服薬状況、私から生活状況を救急隊に迅速に伝え、頸椎損傷の可能性を見逃さずに済んだことがありました。連携によって命を守ることができて、ご家族からもとても感謝されました。

山本:訪問時にトラブルがあった際にも看護師や訪問介護員がすぐに対応してくれることで安心感があります。在宅医療はチームで支えるものだと改めて感じています。私は病院勤務経験もありますが、在宅は連携がより密だなと感じていて、会社や事業所の垣根を越えてご利用者さまを通してチームでつながっているという感覚が、在宅の醍醐味だと思っています。

医療・介護者が密に連携しているというのは、ご利用者さまにとってもそれぞれに説明しなくていいといった利点もあり、やはりチームで支えられているという安心感につながっているのではないかと思います。

野山:お薬が変更になったときなど、「ここに注意!」と一言入れていただけると、見落とすこともなく効率的に対応できるので有難いです。

谷口:訪問診療医は専門外の科をみていることもあるので、薬剤師からも提案いただくなど、チームをより強くしていくことも必要だと思っています。地域で薬の勉強会を開いていただけると、私たちも知識をどんどんブラッシュアップできるのではないかなと思います。

また、ご利用者さまの退院時は薬の整理・一包化や残薬の確認などさまざまな業務があるので、そのタイミングで薬剤師に介入いただけると非常に助かります。

畑田:私も退院時カンファレンスに積極的に参加し、在宅開始から携わっていければと思います。さらに、サービス担当者会議にも参加するなど、薬剤師として意見を述べる場が増えれば、患者さまにより良い医療を提供できるのではないかと考えています。

野山:皆が持っている情報をどんどん共有することで、ご利用者さまにとって最善のケアが提供できると思います。薬剤師にはもっと積極的に関わっていただけたらいいなと思っています。サービス担当者会議などでも、最初に「10分しか出られません」と言ってくだされば、その方メインの話を最初にするように調整できるので、ぜひ少しの時間でも参加してほしいなと思います。ケアマネとしても、薬剤師にもっと声を掛けていきたいと思います。

山本:薬剤師は「呼ばれれば行く」ではなく、「自ら行く」姿勢が求められていると感じます。積極的な介入がより良い医療につながると思いますので、今後、薬剤師皆で取り組んでいきたいです。

望月:連携して共有ができていると、患者さま・ご利用者さまの安心感や医療の質の向上につながると改めて感じています。それぞれの専門性を活かしながら、顔の見える関係性を築くことで、地域に根ざした在宅医療がより広がっていくと思います。皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

[ファシリテーター]在宅推進部 部長・薬剤師 望月一司

食・栄養のプロが健康をサポート

認定栄養ケア・ステーションの取り組み

健康な生活に欠かせない食事。未病対策・予防の観点からも栄養バランスの良い食事はとても大切です。アイセイ薬局は、地域の皆さまの健康を食と栄養の面から支えるため、2024年9月に公益社団法人日本栄養士会から「認定栄養ケア・ステーション」の認定を受け、取り組みを強化しています。管理栄養士チームに活動事例を聞きました。

■認定栄養ケア・ステーションとは

地域の皆さまが栄養ケアの支援・指導を受けることができる地域密着型の拠点として日本栄養士会から認定されている施設。

当社の「認定栄養ケア・ステーション」の取り組みについてはこちらをご覧ください。

「西神田町かど学校」 栄養バランスセミナー

地域包括支援センターから、「町内会が主催する『西神田町かど学校』で、栄養に関するイベントをしてほしい」とご依頼をいただき、健康チェック&相談会と栄養バランスに関するセミナーを実施しました。約30名にお越しいただき、健康チェックには行列ができるほどの盛況。町内会員が主体となって企画されているため、お知り合い同士の参加者が多いことが印象的で、「結果はどうだった?」と共有し合うなど、皆さん楽しんでいらっしゃる様子でした。ひとり暮らしのご高齢者が増える中で、こうしたコミュニティづくりはとても大切ですし、食生活について考える機会ももっと増えたら良いなと思っています。今後も認定栄養ケア・ステーションを活用いただけたらうれしいです。

「ちよだアクティブシニア塾」 健康チェック&フレイル予防セミナー

公民連携による高齢者の日常生活支援を推進するため、千代田区が2024年度に発足した「ちよだアクティブシニア塾」に参加し、依頼に応じて栄養セミナーや健康チェック相談会、料理教室を実施しています。8月には都営住宅の住民グループからの依頼で、フレイル予防のお食事に関するセミナーと健康チェックを行いました。手軽に作れる食事のポイントなど、日常に取り入れやすい内容が好評で、「頑張りすぎないのも大事よね」といった声をいただきました。

食・栄養の専門家として もっと地域住民の健康をサポートするために

現在は自治体からの依頼が中心ですが、もっと個人の方にも活用いただけたらと思っています。まずは「認定栄養ケア・ステーション」について広く知っていただくために、積極的にイベント等に参加していきたいです。健康チェックやセミナーに加え、食事の分析や献立の作成、料理教室など、ニーズに合わせてさまざまなサービスを提供していきたいと考えています。

地球2周半の大交通網を、メンテせよ。

ヘルス・グラフィックマガジン Vol.57「動脈硬化」

予防医療のための有益な情報や、セルフケアに役立つ健康情報を、当社の強みである「デザインの力」を発揮して、わかりやすく魅力的に紹介する『ヘルス・グラフィックマガジン(以下HGM)』。毎号ひとつの症状にフォーカスし、専門家によるメカニズムの解説や改善方法などの情報を、楽しいビジュアルとともに紹介する季刊フリーペーパーです。

体の隅々にまで酸素や栄養を含んだ血液を届け、老廃物を回収する役目を担う「血管」。しかし、血管は生まれた瞬間から少しずつ老朽化が進んでいて、いずれ命にかかわる病気を引き起こす可能性があります。9月16日発行のHGM最新号のテーマは「動脈硬化」。私たちの命をつなぐ血管を、できるだけ長く大切にするためのヒントをお届けします。

動脈硬化ってなに? 血管の不思議を調査せよ!

年齢とともに誰にでも起こってくる血管の老朽化「動脈硬化」。動脈が本来のしなやかさを失い、硬く、厚く、内腔が狭くなった状態のことを指します。根底にある原因は「加齢」ですが、喫煙や食生活などの生活習慣、高血圧や糖尿病などの病気といった要因が重なると動脈硬化が進んでしまうので、ケアできるものは積極的にケアしましょう!

栄養・食の専門家がサポートします

あなたの食生活、管理栄養士がアップデート!

動脈硬化対策には食習慣の見直しが大切。とは言え、どこをどう見直せばいいか自分ではよくわからないことも……。そんなときの強い味方が管理栄養士・栄養士です。生活スタイルに合わせ、無理なく継続できる具体的な食事・献立のアドバイスなどをしてくれるので、ぜひ相談してみてください。

このほか、今回のHGMでは「動脈硬化リスクセルフチェック」「血管よろこぶまったり10分ストレッチ」など、動脈硬化に関する情報をたっぷりお届けします。すこやかな血管を保つために、HGM「動脈硬化」号をお役立てください。

【メイン監修】葛谷雅文先生(名鉄病院 病院長/名古屋大学名誉教授)

★HGM「動脈硬化」号およびバックナンバーのデジタル版はこちらからご覧ください。

編集後記

今回の表紙は、色とりどりの積み木で「多職種連携」を表現しています。当社のロゴ「アイセイハート」の色に合わせて、デザイナーが一つひとつ着色し、配置にもこだわって撮影しました。在宅医療を支える“チーム”のあたたかさが感じられる一枚です。

施策に関するご質問や取材のご依頼はこちらから

株式会社アイセイ薬局 コーポレート・コミュニケーション部

担当:原田・蛎崎(かきざき)

TEL:03-3240-0250 E-mail:koho@aisei.co.jp